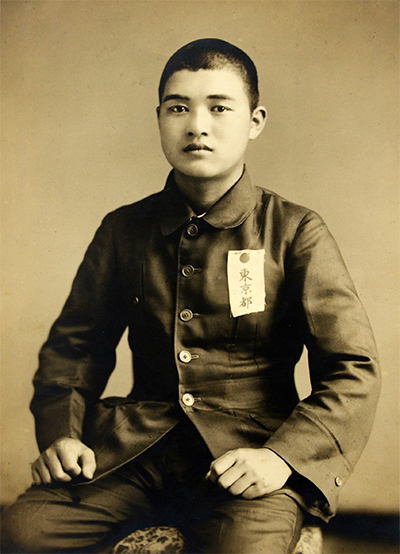

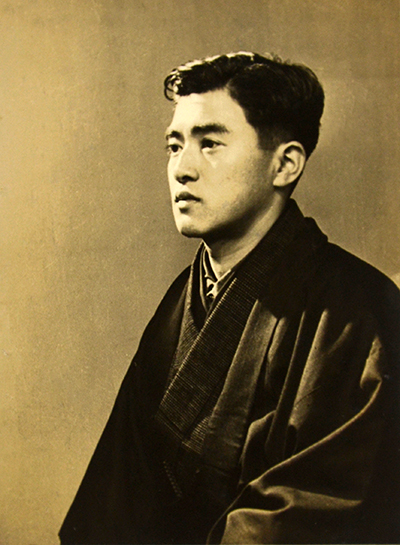

檜細工師 三浦 宏

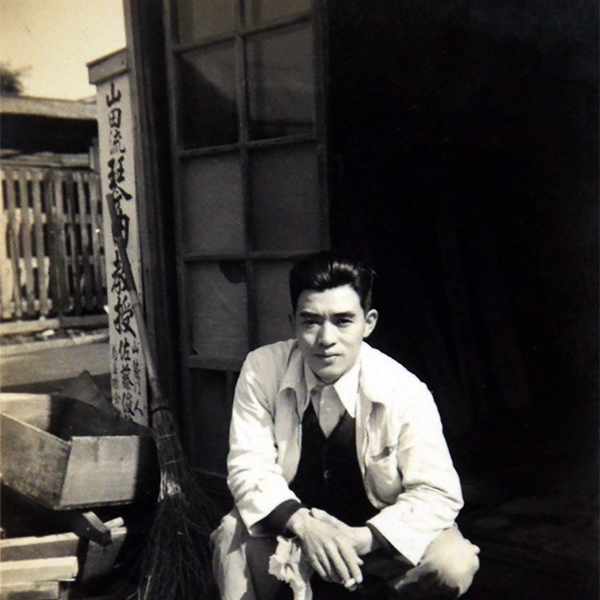

模型を作り始めたのはだいぶ前です。昭和40年代半ばからプラスチックがでてきて、木の風呂や桶が売れなくなってきまして、手の空いた時間で模型を作り始めました。釣りが趣味で、子供の頃から親しんできた型の船がなくなっていくことを肌で感じていたので、まずは船から作ってみることにしました。

大きなものを作ったのは、昭和50代半ば頃、辻村寿三郎さんが人形を手がけた「吉原遊廓」が最初です。それ以降、失われていく江戸の町をどうにか残せたらと思って、長屋、湯屋、表店...と、ひとつひとつを1~2年かけて作りました。

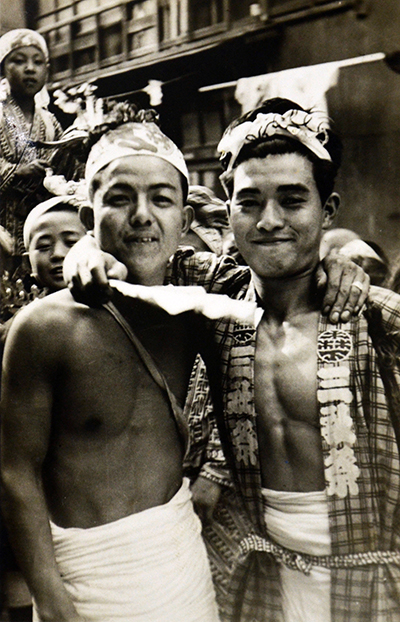

子供の頃、父に連れられて遊びに行った花柳界はまだ江戸の風情が残っていました。その思い出や、注文された風呂を納めに行ったいろんな商家の記憶、戦争後なかなか本来の仕事に戻れず荷車を作ったり大工をやったり様々な仕事をした経験が、作品を作る上でたいへん役に立ちました。

錦絵や史料も徹底的に調べますが、作る時は、記憶の中の匂いというか叙情を入れて作ります。この部屋がおかみの部屋だったら火鉢はどんな形がいいかな?とか、そんな事なんですけどね。単なる建物を作ったんじゃ面白くないでしょ。物の形だけを追いかけて作ったものと、周りの風景や暮らし、人を考えながら作ったものでは同じ品物でも違うと思うんです。

私の作品をご覧になって、江戸庶民の暮らしっぷりを楽しく想像していただけたら嬉しいですね。[三浦 宏]